(上の▶️を押すと「講師あいさつ動画」が再生されます。)

ここでは私のプロフィールについて述べさせていただきます。

名前:田畑明彦(たばたあきひこ)(本名)と申します。

書の本質を求め、書道は30年以上もやり続けています。

雅号(がごう)(書家のペンネームみたいなもの)は光陽(こうよう)だったり蘭青(らんせい)だったりありますが、

基本的には本名を名乗るようにしていますが、最近は書を学ぶ者、書学者:田畑と名乗っております。

日々練習をし、いろんな本を読み、書を念頭に置いた経験をしてきたら、いつの間にか30年以上も経っていたという感じです。

いろんな経験をふまえ

「どんな人でも字は綺麗になる事はできる!」

「字は自転車の乗り方と一緒!学べば上手くなる!」

という想いから、情報を発信をしております。

昔話ですが…

私の書の道のはじまりは、幼稚園の頃に近所の習字教室に通わせてもらっていた「硬筆(エンピツ書き)」からスタートしています。

はじめは硬筆のエンピツ書きから、小学校2年生の時に毛筆を握りました。

忘れもしませんが、小2で始めて筆で書いた時、周りの友達に見られながらものすごく緊張して書いた事を今でも覚えています。

その時の緊張感や墨の香り、紙の感触が私の書の原点です。

書道をやっていますと言って一番聞かれるのが、段位はいくらなんですか?だと思います。分かり易い一種のバロメータになるのだと思いますが、

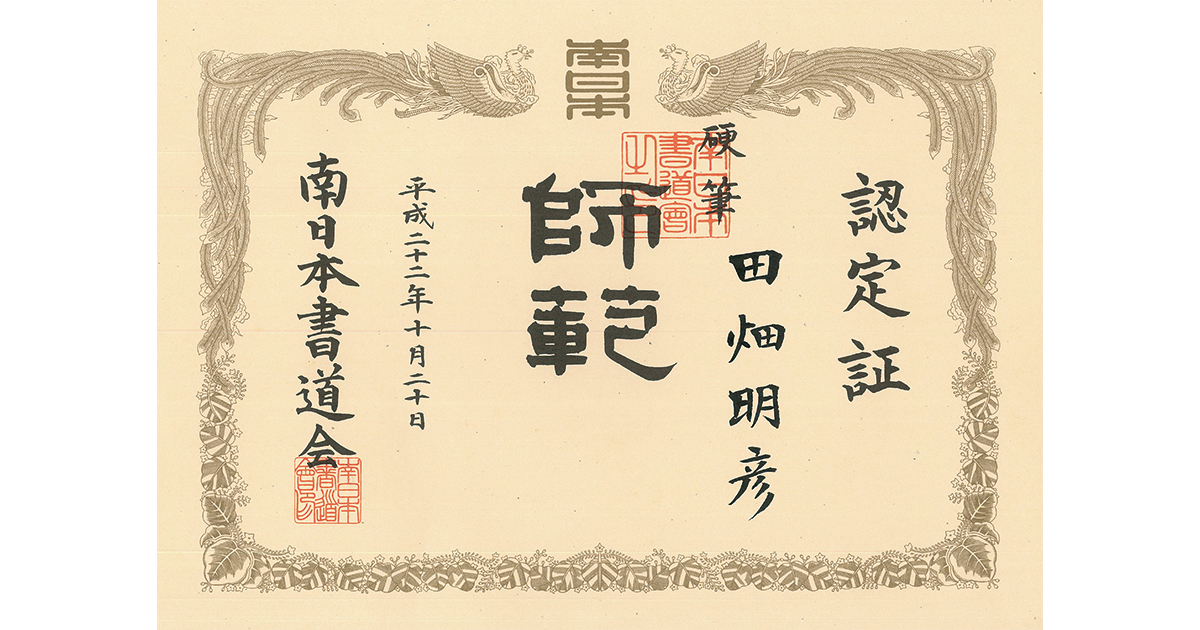

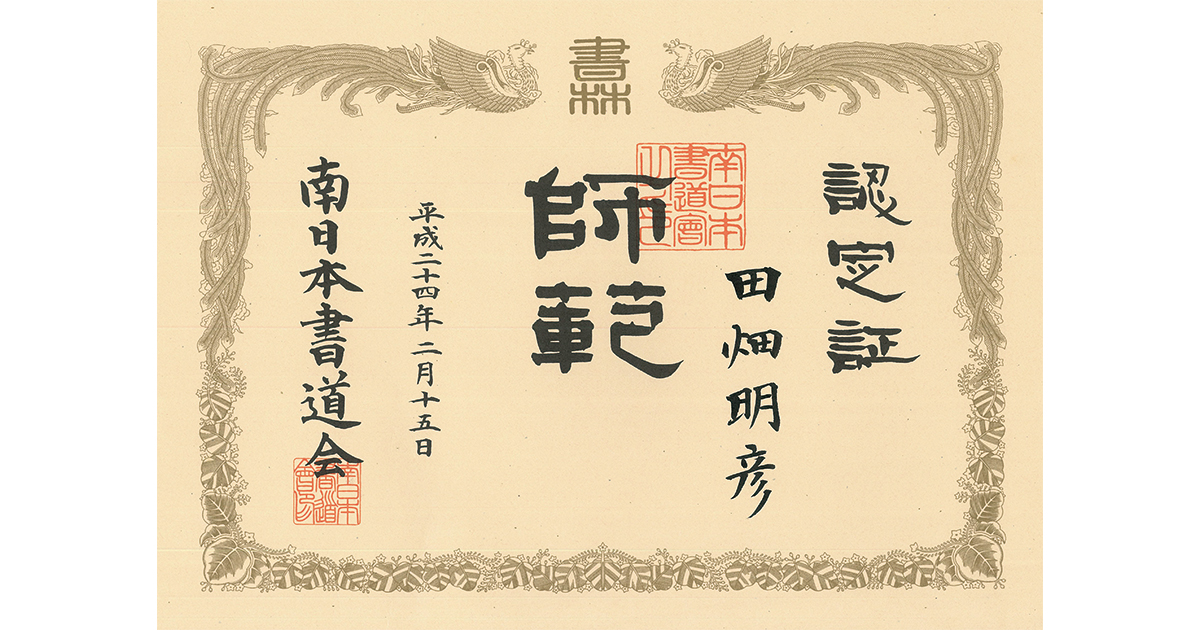

よく言われる「書道師範」は私が長年出品し続けていた書道団体から平成22年に「硬筆」、平成24年に「毛筆」を認定いただきました。

認定いただいた書道団体は「南日本書道会」という団体です。

「書林」という競書雑誌で鹿児島県にあります。

小さい頃から通っていた習字教室で書林を出品していましたが私が学生の頃に教室は閉まってしまいました。

ですがその時の先生から「あなたは個人で出しても大丈夫だから続けなさい」という言葉を信じて、教室閉鎖後もその競書雑誌に毎月出品していました。

それから根気強く続け20年以上かけてようやく認定いただきました。

ここに書くついでというわけではないですが「師範」の特に「毛筆の師範」をいただくまでには、ホントに長い道のりで根気が要りました。

私が出品していた南日本書道会の「毛筆の師範」までのシステム・道のりは、まず小学校・中学校までの級や段位は使用できず、高校生になると一般扱いになり、リセットされます。

中学生までは10級でスタートし、最高ランクは「特待生」(九段の上)。

高校生以上になると「一般」扱い(要は大人・レギュラー)になり、中学生までの「特待生」や「九段」といったランクは名乗れずに「5級」からの再スタートになります。

そして毛筆の書体は中学校までは「楷書」「行書」の2書体だったものにプラスして「草書」「仮名」の2書体が加わり、4書体それぞれが5級からのリスタートです。

5級から4級・3級・・・初段・二段・三段・・・七段・八段・九段・準師範、そして師範というランク分けになります。(小学校中学校は初段に上がるまでもっと細分化しています。)

私は他の競書雑誌を知らないので何とも言えませんが「書林の師範」はとにかく難しく時間がかかるというのをよく聞いていました。

その一番の理由の一つが、4書体が「準師範」になって初めて「師範を受験できる」という事だと思います。

逆にいうと4つ全て準師範まで到達しなければ、いつまでたっても「師範」にはなれないという事です。

月一の出品や年一回の認定試験で徐々にランクを上げていくのですが、中でも「仮名」という書体(ひらがなの元になった書体)がとにかく別次元・別世界と言えるほど難しく、仮名専門の先生もいるぐらい1ジャンルになる程の奥深い書体です。

私も「仮名」が最後まで残ってしまいまして「楷書」「行書」「草書」はわりと早め(?)に「準師範」になれたのに「仮名」はまだ「七段」という感じでした。「書林」は仮名を一つの書体として力を入れているので、そこが本当に苦労した点でした。

・・・という、ついでの苦労話でした。

その認定証をいただく時の授与式に出席したのですが、そのときに、

「師範」がゴールでなく、スタートだ

という事を授与された先生から言われました。

そういった事もあって、社会人になった今でも、書に関するいろんな本を読み、字の成り立ちを勉強し、日々精進しています。

そうして練習や勉強を続けているうちに、

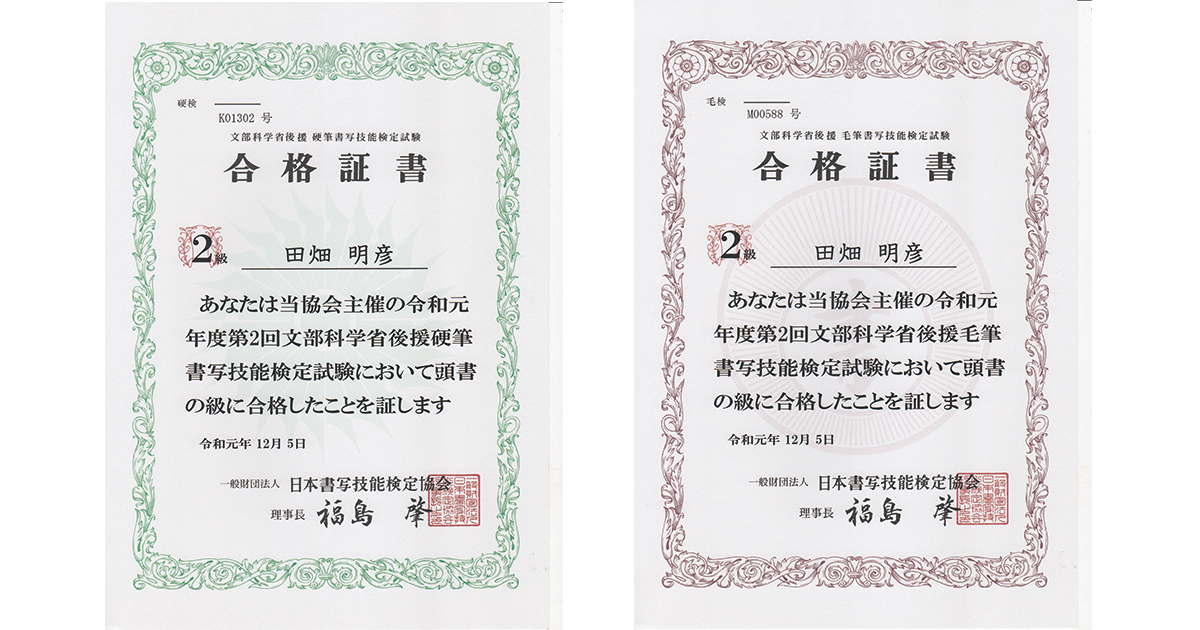

書写技能検定

という、書道版の英語なら英検、漢字なら漢検の民間資格に出会いました。5級から1級までのランクがあり、まずは2級からと思い、

令和元年に硬筆・毛筆ともに2級を取得しています。

現在は1級を挑戦中です。(2024年に理論合格しました。実技については…検討中です。)

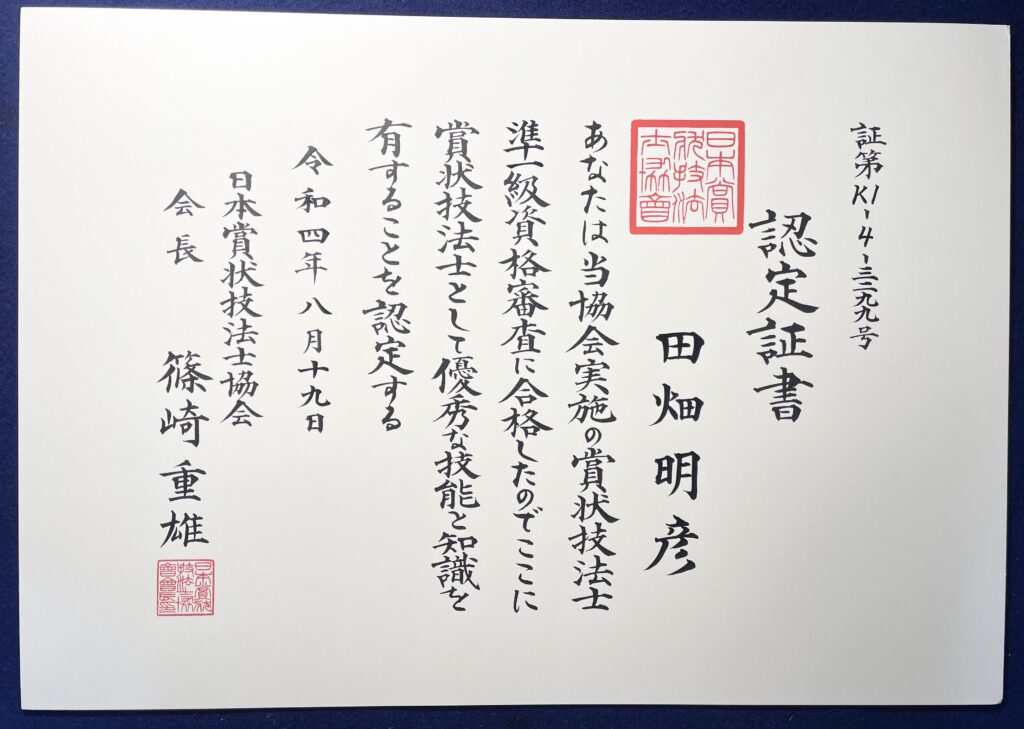

また2年にわたり、賞状技法士準1級というものも取得。

取得の経緯などはこちらに記録として残しましたが、いろいろあって1級への道とは別の道を行くことにしました。

実績・受賞歴など

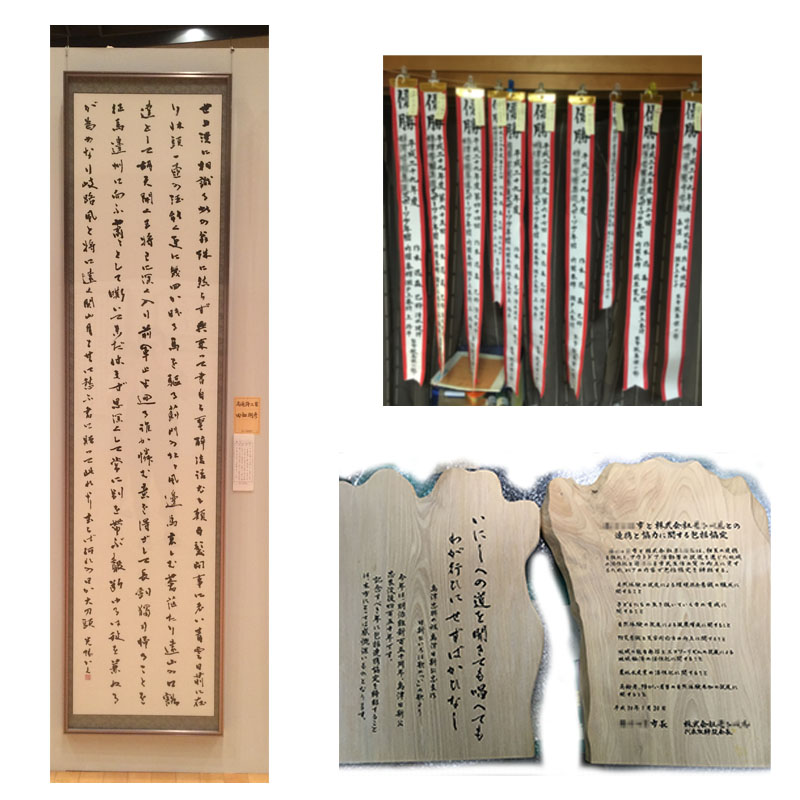

実績としては、社会人になってからご縁のあった先生の書道教室に通うことになり、その際に書道展に出品させていただいた時の受賞歴があります。

・鹿児島県書道展特別賞受賞(1回)

・南日本書道展入選(6回)

といったものがあります。

2つの中で「南日本書道展」の方は、鹿児島県下の書道の先生方が一定の実力を示す場所とも言われており、この書道展で入選すれば作品を展示され、新聞掲載(入選者の名前が載る)もありますが、落選すると展示されることすらない厳しいものです。

とくに高校では書道専門の先生もいますが、一定の実力を示す機会なのでいつも以上に真剣になあて出品されるのだと聞いたことがあります。また、審査される審査員の方も全国レベルの先生をお招きするといった全国屈指のハイレベルなものです。

他に実績として言えるものは、鹿児島に住んでいた頃に地元の中学校において、年始の「書初めの授業」を年一回の一日ですが、7年以上にわたり勤めさせていただきました。

私は一年生の担当で「楷書」の課題を教えるということになっていたのですが、生徒さん方が見ている前で「書いて見せる」という事をしなければなりませんでした。

ただでさえ人に見られながら書くのは緊張するのに、真冬の寒い体育館で手を震わせながら緊張と寒さでガタガタさせながら書いたのは今となっては良い経験でした。

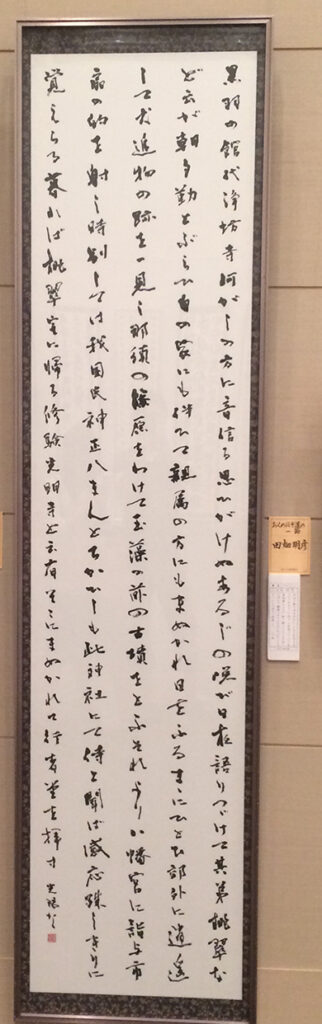

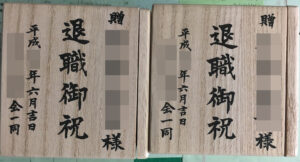

また私は18年間にわたり、公務員を勤めてさせていただいた役所勤めだったのですが、在職中に揮毫依頼(筆文字の依頼)は賞状書きからペナント(優勝旗などに結ぶアレです)、ポスターの題字、公園の題字、布書き、木書き、などなど…その数は膨大でした。

本当にいろんなモノにいろんな字を書かせていただきましたが、これも本当に良い経験でありました。

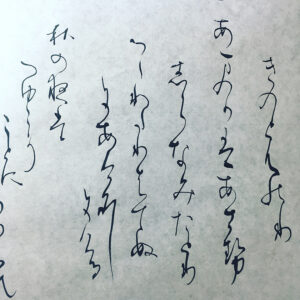

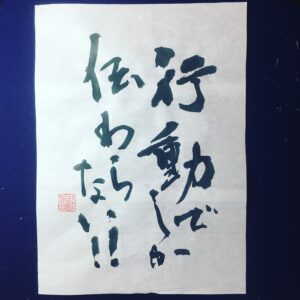

以下に写真を掲載いたします。こんな字を書いております。

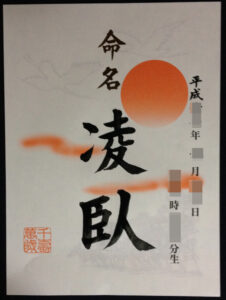

(本人許可済)表札を書かせてもらいました

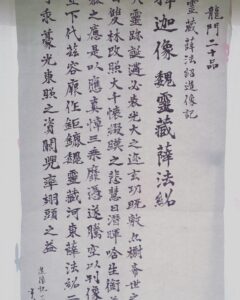

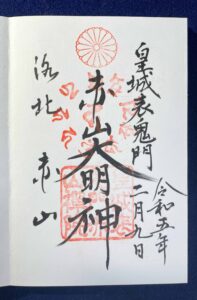

京都は「赤山禅院」という所で御朱印業務をしていた時の御朱印

京都は「赤山禅院」という所で御朱印業務をしていた時の御朱印。ここのお寺は2種類ありました。

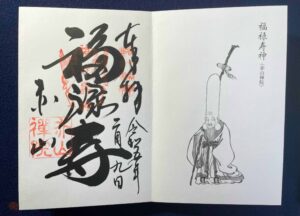

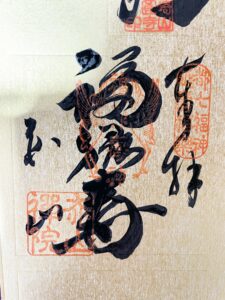

京都「赤山禅院」の御朱印はさらに七福神を扇に書くのもやっていました。左から2番目が私が書いたもの。

京都「赤山禅院」の「福禄寿」の朱印。天台宗=北斗七星=福禄寿という繋がりがあるそうです。

・・・という字を書く者です。

ですが私という人間は、書作品を人に見せるために書く、というよりは本当は書論を読み臨書ができればそれが一番幸せです。

書道展で賞をもらえればそれは嬉しいことは嬉しいですが、それは本義ではないという想いがあります。(確かに権力というものは甘美なものでありますが…)

ここでいうべきことではありませんが、書の評価というものは

「近い時代」と「遠い時代」ではその評価が真逆になる、

というのがあるように感じます。

江戸時代に書でも一家を成した「良寛和尚」の言葉に、

歌詠みの歌・料理人の料理・書家の書を嫌う、

というものがあるようで、

専門家として追求しているのに、その本質から一番遠ざかってしまう、

ということの戒めのように感じますし、本当に用心しなければいけないことだと思います。

そしてある本にこの良寛和尚の書を書道展に出品しても入選すらおぼつかない、というのがありました。

書の歴史に名を残した人の書が、現代の書道展で入選できないということがあるのか?

…それがあるのが近い時代の書の評価ということになってしまうようです。不思議です。

審査の批判というよりも、私は一定の人が集まって団体になると権力闘争だったりがあるのが人間社会というものであって、

書は作品とその人との距離が近すぎて、正統な評価が恐ろしく難しい(というか不可能)のだと解釈しています。

私は書を究めるには書以外の「書く技術」以外のことも知らなければならないと感じています。

それが「教養」という部分であり、一見書くこととは関係のないことが結果的に書たらしめる部分だと思うのです。

書は「筆技」ももちろん大切ですが、それ以上に大事なことは「教養」だったり「想い」だと思うのです。

このサロンを通じてそういったことの気づきや一助になればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

田畑明彦(書学者:田畑)

=================================

このサロンの中には無数の講義がありますが、まずはこちらの動画講義からご覧いただければと思います。

=================================